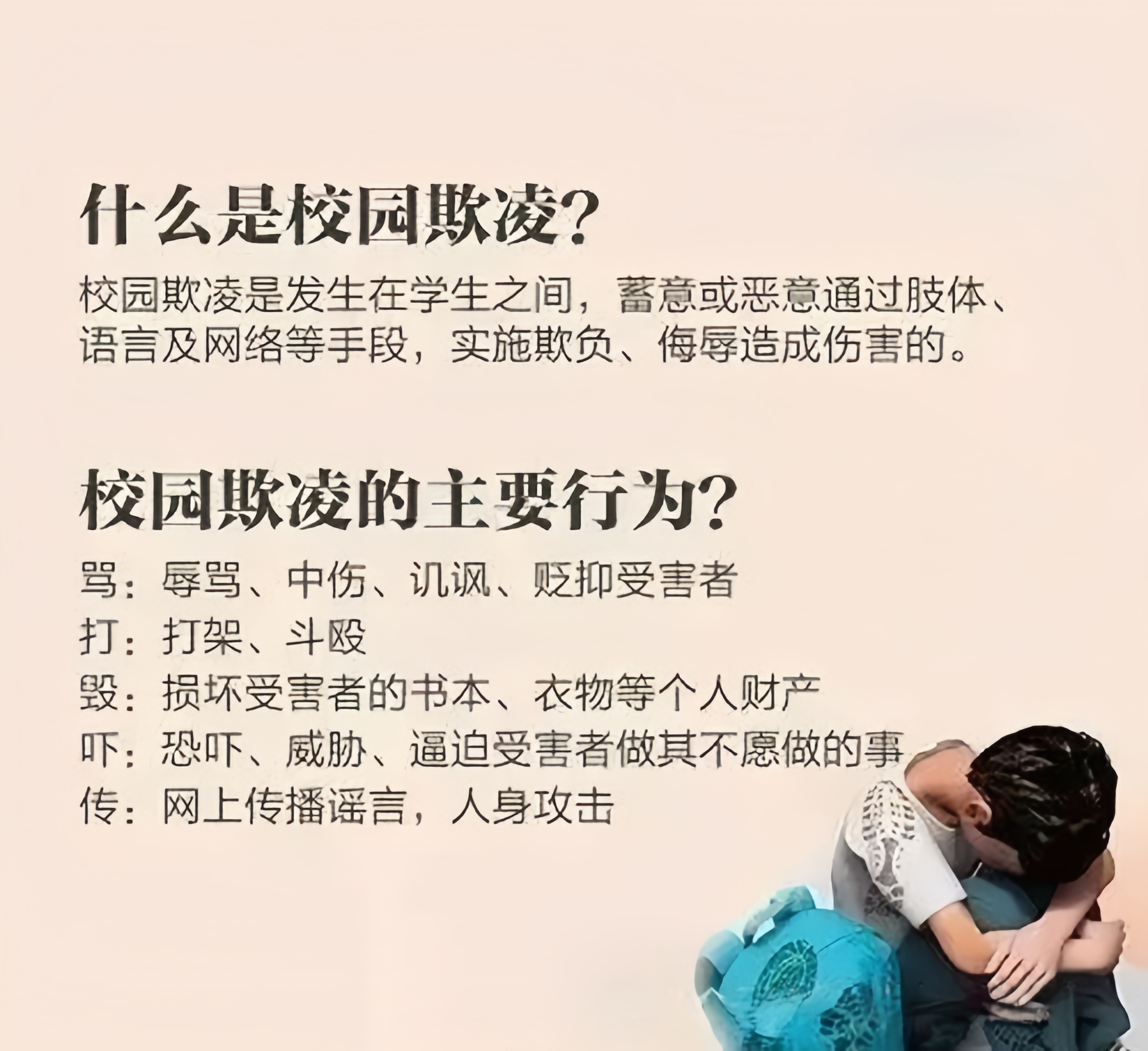

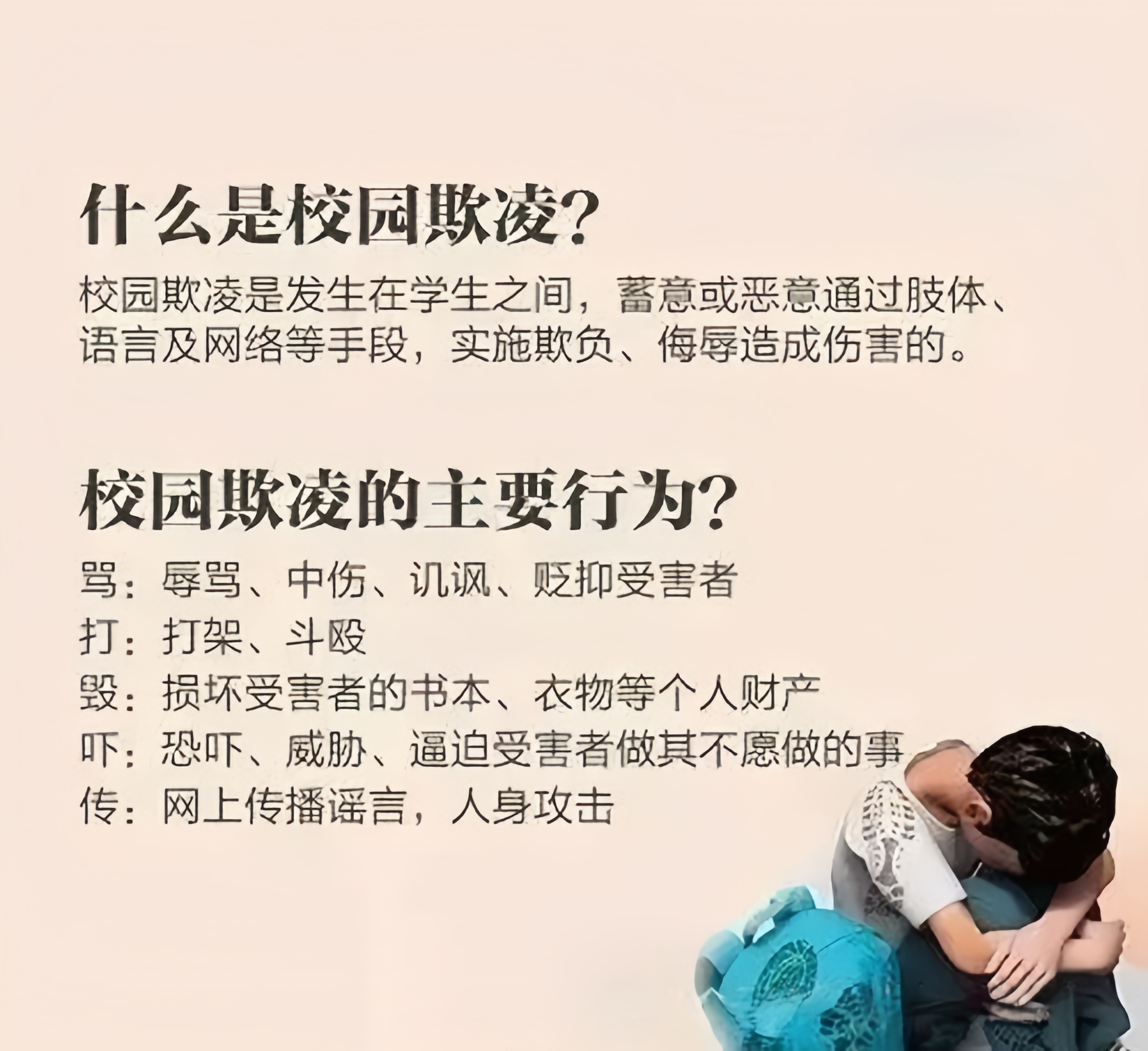

校园欺凌是指同学间一方(个体或群体)单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱,造成另一方(个体或群体)身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。

一、校园欺凌的主要类型

(一)肢体欺凌

利用身体动作殴打、踢踹、绊倒等直接攻击他人。

(二)言语欺凌

取侮辱性绰号、辱骂、讥讽、嘲弄、恐吓、用言语刺伤或嘲笑评论别人。

(三)社交关系欺凌

通过与其他人共同排挤、孤立被欺凌者,使其被排挤在团体之外。

(四)网络欺凌

利用互联网等多元网络媒介散播伤害被欺凌者的言论、图片或视频等。

(五)财物欺凌

损毁被欺凌者的物品或索要钱财。

(六)性欺凌

是指以性或身体特殊部位为取笑、嘲弄对象等行为。

二、可采取措施

记住,被欺凌不是你的错,勇敢求助并采取行动,才能让欺凌行为得到制止,保护自己的权益

(一)保护自身安全是首要

避免与欺凌者正面冲突,不激怒对方,优先保证自己不受到更严重的伤害。

若处于危险环境,尽量寻找机会脱离(如跑到人多的地方、教室或老师办公室);

(二)及时求助,不要独自承受

向信任的人倾诉:假期期间第一时间告诉家长,在校期间第一时间告诉班主任或其他信任的老师,详细说明事情的经过(时间、地点、涉及人员、具体行为),他们能提供直接的帮助和保护。

寻求同学支持:如果有同学目睹欺凌,可请其帮忙作证或一起向老师反映避免孤立无援;

(三)保留证据,为处理提供依据

若涉及肢体伤害,保留医疗记录;若有语言侮辱、网络欺凌(如恶意信息、截图等),及时保存相关证据(聊天记录、截图、录音等)。记录每次欺凌发生的细节,便于后续向学校或相关部门说明情况;

(四)通过正规渠道解决

若学校处理不及时或效果不佳,可让家长向学院领导、学校领导反映,寻求更有效的干预。若欺凌行为情节严重(如造成重伤、长期威胁等),且寻求班主任和学校帮助未果,可报警处理,通过法律途径维护自身权益。

(五)关注自身心理状态

遭受欺凌后可能会产生恐惧、自卑等情绪,不要压抑,可通过与家人、班主任或信任的老师沟通,以及心理咨询等方式疏导。必要时寻求专业心理帮助,避免留下心理阴影。

三、预防机制

预防校园欺凌需要个人、家庭、学校和社会共同发力,从多个层面建立防护机制。

(一)个人层面

增强自我保护与尊重意识,树立正确的交往观念,尊重他人差异,不以强凌弱、不以众欺寡。

学习基本的自我保护技能,遇到欺凌时保持冷静,优先确保自身安全,及时向信任的人求助。

不参与欺凌行为,也不做冷漠旁观者,发现欺凌时可通过合理方式制止或报告;

(二)家庭层面

构建良好的亲子关系与教育方式,家长多关注孩子的情绪和社交状态,主动沟通校园生活,让孩子感受到被支持。

教育孩子学会情绪管理和同理心,既要懂得保护自己,也要尊重他人。

避免过度溺爱或严苛打骂,防止孩子形成极端性格(如攻击性强或过度怯懦);

(三)学校层面

建立完善的干预与教育体系,制定明确的反欺凌制度,对欺凌行为有清晰的界定和处理流程,做到发现一起、处理一起。

加强日常管理,如加强校园巡逻、关注隐蔽角落(厕所、操场角落等),减少欺凌发生的空间。

开展反欺凌主题教育(班会、讲座、心理辅导等),普及欺凌的危害和应对方法,营造尊重、友善的校园氛围;

(四)社会层面

相关部门加强对校园周边环境的治理,减少不良社会风气对学生的影响。

媒体积极宣传反欺凌理念,传播正能量案例,形成“欺凌可耻、互助光荣”的社会共识。

年龄不是脱罪的理由。

不要做残忍的施暴者,无力反抗的受害者,视而不见的旁观者。

沉默不是中立,沉默是一种选择。

我们不是旁观者,只是暂时的幸存者。

撰稿:张昊天

编审:张昊天

复审:芦贺

终审:李丽

校对:宣传部(统战部)

厚德尚技

厚德尚技 开封画卷美不胜收,

开封画卷美不胜收, 博学之,审问之,

博学之,审问之, 思想自由、兼容并包。

思想自由、兼容并包。 志于道,据于德,

志于道,据于德, 秋冬春夏,

秋冬春夏, 秋冬春夏,

秋冬春夏, 开封画卷美不胜收,

开封画卷美不胜收,